2024.10.18

未来の当たり前は自分たちの挑戦からしか生まれない。人類を宇宙に運ぶ過程で生まれた自走式ロープウェイ「Zippar」

今では当たり前のものになっている自動車や鉄道。それらは先人たちの尽力によって開発され、普及してきました。今の時代に、既存技術の改良にとどまらず、革新的なモビリティを作り出すためには、どのような挑戦が必要になるのでしょうか。

今回、お話をうかがったのは、次世代の交通システムの開発に挑戦するZip Infrastructure代表取締役 須知高匡さん。宇宙エレベーターの実現を夢に掲げながら、その基礎となる技術や資金の蓄積を目指して自走式ロープウェイ「Zippar」の開発に取り組む起業家からの“問いかけ”とは?

須知 高匡

2021年、慶応義塾大学 理工学部機械工学科を卒業。大学で宇宙エレベーターの研究を行なう傍ら、在学中の2018年7月にZip Infrastructure株式会社を設立。同社代表取締役に就任する。Forbes「30 Under 30 Asia 2022」、NEWS PICKS「第3回メイクマネー」最優秀賞に選出。

宇宙エレベーターの実現を目指して交通システム「Zippar」を開発する

――Zip Infrastructure株式会社が開発を進める自走式ロープウェイ「Zippar」。既存の交通システムとは、どのような違いがあるのでしょうか?

「Zippar」はロープウェイの一種で、1時間に3000人程度の人を運べる、都市型自走式ロープウェイという名の次世代交通システムです。

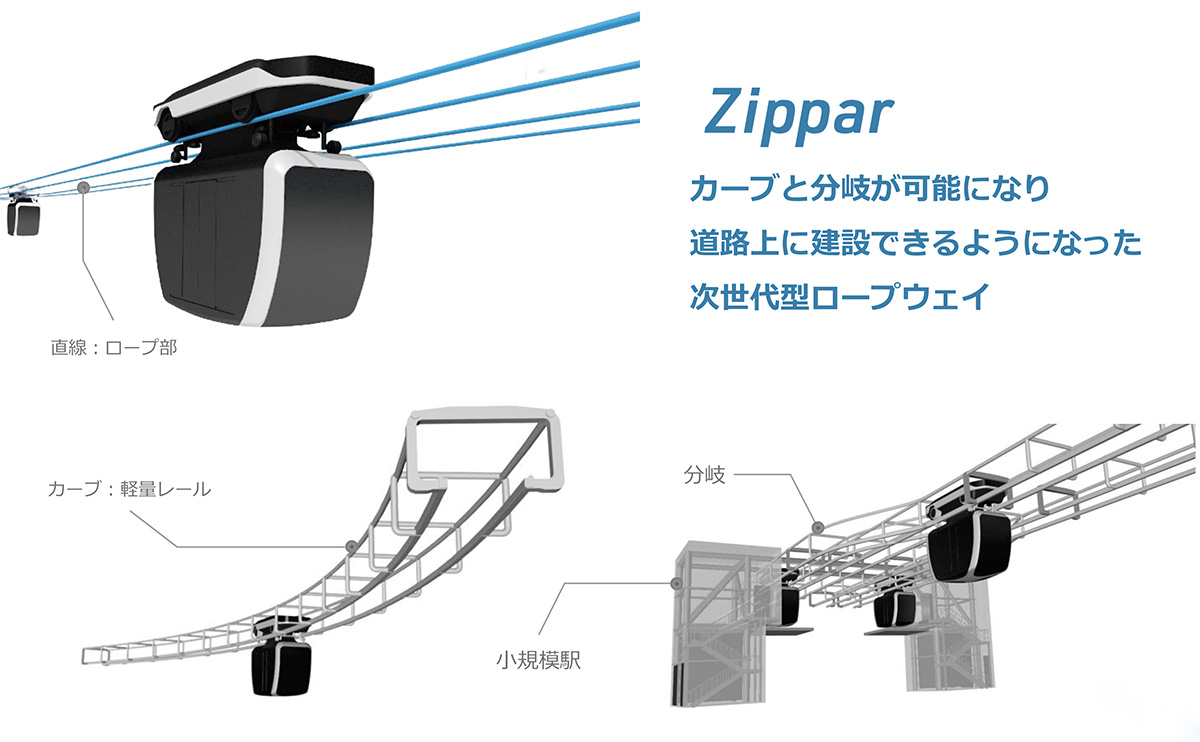

皆さんがスキー場などで見かけるリフトや既存のロープウェイは、路線が直線ですよね。通常のロープウェイは短期間・低コストで作れる非常に優れた交通システムですが、カーブできないという致命的な弱点がありました。スペックとしては優秀ながらも柔軟な路線設計が難しかったため、道路上の空間に作られることはありませんでした。これを独自技術で曲がれるようにしたものがZipparです。

技術的な話をすると、通常のロープウェイは、ロープがキャビン(搬器)に物理的に固定されており、地上に設置されたモーターでロープを動かしています。一方、Zipparはロープ(カーブした場所ではレール)が支柱によって地面に固定され、車両の内部にモーターやバッテリーが搭載されている。車両自体が動くことで、ロープとレールの上を連続走行できるんです。

低コストで作れるロープウェイの強みを活かすことで、単価は1kmあたりの建設費15億円を目指しています。これが実現すれば、設置コストは通常のロープウェイの約3分の1になるでしょう。大都市のラストワンマイルや、地方都市で公共交通が成立するようになるほか、日本以上に渋滞が問題となっている東南アジアでも活用できる交通システムです。

――もともと宇宙エレベーター建設を目指すことが契機となり、Zipparの開発を始められたそうですね。

そうです。僕は大学時代に宇宙エレベーターの研究をしていました。ただ、現状では大学の研究室などが中心となり、自主的かつ基礎的な研究を進めている段階です。宇宙エレベーター研究をもっと長続きさせるには、長期的に宇宙エレベーターの実験・研究費を出せるような組織が必要だと考えました。その資金を捻出する上でも、まずは今ある技術で社会実装に取り組もうと考え、Zipparの開発を始めたんです。

――宇宙エレベーターは、元を辿ればSF作品から登場したアイデアですが、1991年にカーボンナノチューブが発見され、多くの研究者たちが実現可能性があると思い始めています。なぜ、これほどまでに人々が宇宙エレベーター建設に挑戦したくなるのでしょうか?

それは面白い質問ですね。SF小説には技術のアイデアが無限に登場するわけですが、宇宙エレベーター建設が他のアイデアに比べて、想像がしやすい、手が届かなさそうで届きそうぐらいの「ちょうど良い」技術的難易度だからだと思います。これがタイムマシーンでは遠すぎるし、自動運転ならば誰かが実現するだろう、と感じてしまいます。自分がやらなくては開発が進まない、という絶妙な「実現しにくさ」と同時に、自分なら開発できるかもしれないという「実現しやすさ」があるのではないでしょうか。

――そんな宇宙エレベーターの実現に向けて、現状の課題をお聞かせいただけますか。

僕が交通システムの開発をしていて強く感じているのは、技術的に作ることができたからといって、それを長期的に運用するシステムが成立するとは限らないということです。採算が取れる、あるいは安全のための冗長化ができるなど、さまざまな要素が揃って初めてシステムとして成り立ちます。

リニア新幹線や国際宇宙ステーションといったメガプロジェクトは、実現する10〜20年前から、10分の1ぐらいの規模で実証プロジェクトのようなものを実施しています。ようするに、数十年にわたって数十億円、数百億円の研究費を投入し続けられる母体組織が必要なわけです。

ロープの長さが10万kmと言われている宇宙エレベーターが実現する20年前には、おそらく1万km程度の長さで、数十~数百kgの物体を運ぶ実験ができていないといけない。そう考えると、企業では売上高が100億円を超えないと研究をスタートできないでしょう。また、数十億円を継続的に研究費として投入するためには、1000億円程度の売上高が必要だと考えています。このように売り上げの一部を研究開発に充てることができて、実証プロジェクトを始められるのが2050年とすると、宇宙エレベーターができあがるのは2070年だと思っています。この実証プロジェクトにどれだけ早くたどり着けるかが課題です。そのためにも、Zipparの早期の社会実装を目指しています。

「宇宙エレベーターに比べれば簡単」。スタートアップの戦い方で社会実装に挑む

――では、Zipparが生まれた経緯を教えてください。宇宙エレベーターは垂直の輸送システムですが、Zipparは水平に展開する輸送システムですよね。

最初は垂直に移動する、建設現場で荷揚げをするような機械を考えていたのですが、なかなかニーズがなかったんです。

ロープウェイは水平、宇宙エレベーターは垂直という違いはありつつも、ロープ(宇宙エレベーターでは「テザー」とも呼ぶ)が固定されていて、バッテリーやモーターを備えた車両が走行するという点では同じ技術を使っています。そこで、実装するなら水平でもいいのではと、ミカン畑で収穫した果物を運ぶ、ダムの工事で利用するといった用途を探してみたのです。

ただ、やはり投資を回収できる市場規模を総合的に考える必要があります。それに、自分がなぜ宇宙エレベーターを作りたいのかというと、「人を運びたい」という思いがあったからです。そうしたことが組み合わさって、「水平で人を運ぶ」という発想からZipparの開発につながりました。

――現在、Zipparを社会実装する上で課題となっているのはどのようなことでしょうか。また、その解決のために自動車メーカーの知見に期待することはありますか。

2023年に神奈川県秦野市の試験線で人を乗せて走行することに成功しましたが、今後は、複数台の運行や、事故・トラブル時の安全性や冗長性、レスキュー方法といった部分をしっかり整備して、安全性の認証を得ることが課題になりますね。

ちなみに、Zipparを走行する台車は、電気自動車のトラックなどを改造する形で開発を進めています。台車へのキャビン取り付けは、特装車の開発プロセスに非常に近いところがあるので、そこで知見を持つ方々と協力していけると面白そうです。

――その他の視点だと、摩擦を使ってロープ上を走るところは、自動車と道路の関係に近いかと思います。

僕たちは台車のタイヤにゴムタイヤを使っていますが、実はロープというのはかなり特殊な部品で、ロープの保護のためにオイルを塗るんですよね。ゴムタイヤであっても、かなりスリップが発生しやすい環境です。さらに、ロープの場合は必ずたるみが出ますから、支柱に近いところでは一定の角度がついて、それを補完しなくてはならない。

安全性が確保できるゴムの材料開発はけっこう面白いテーマだと思います。工場などの油がある場所でもちゃんとグリップすることと、耐久性をどう両立していくかが、今後の技術テーマだと考えていますね。

――社会実装に向けて、マネタイズの面で工夫しているアプローチはありますか?

僕たちは、スタートアップの企業ですが、スタートアップと大企業とでマネタイズのアプローチが違うかというと、実はそこまで変わらないのではと感じています。大企業で新しいテーマを研究するとなると――トップダウンの場合も、ボトムアップの場合もあると思いますが――最初はおそらく数十万円、数百万円の予算枠を取り、実現可能性が高そうであればもう少しずつ追加の予算獲得に動くかと思います。

違いがあるとすれば、大企業の研究開発組織の場合は社内から資金を得ようとしますが、スタートアップは、そのお金を市場、つまり投資家から獲得しようとします。社内から資金を得るか、市場から得るのかというだけの違いです。

一方で、スタートアップでなくてはできないと思うアプローチもあります。例えば、あるプロジェクトに非常に高額な開発費がかかり、最終的な売り上げが1000億円と仮定した場合に、数兆円の売り上げを持つ大企業においては、その成果は株価の数パーセントを動かす程度の規模です。失敗する可能性もあり、株価がそれほど大きく変動しないリターンに対して、リスクを取ることが正当化されるでしょうか?

これはスタートアップの強みでして、スタートアップの株は最初はほぼゼロですから、失敗したらそのままゼロですけれども、成功したら1000倍、1万倍になります。そう考えると、スタートアップにとって挑戦の価値は非常に大きいんです。

――最後に、たとえ長い時間や労力がかかってでも、次世代の交通システムを社会実装しようと思われるモチベーションをお聞かせください。

第一に、Zipparの社会実装は宇宙エレベーターに比べたら簡単だと思っているからです。そしてもう1つ、僕たちの普段の移動は、先人たちが作り出した自動車や鉄道に支えられていますよね。彼らが挑戦をしなかったら、僕たちは今も歩く生活を続けていたかもしれません。そんなことを思うと、僕は先人たちのイノベーションを引き継いで改良を加えるだけではなく、既存の移動形態を変えるような、次世代に価値を残す挑戦がしたいと感じるんです。もちろん既存の製品は便利ですし、既存の技術も取り入れますが、それらに頼り続けるのではなく、イノベーションを生み出したいですね。

〈須知高匡さんからの問いかけ〉

「未来により良いものを残すために、先人たちが作り出した自動車をただ利用するだけではなく、次世代のモビリティ開発に挑戦しませんか?」