2024.9.19

クルマがリアルとバーチャルをつなぐ接合点に。BodySharingが実装するランダムでカオスな未来

「移動」には時間と場所と身体という制約が付きまといます。それらの制約から人間が解放され、メタバースをはじめとするバーチャルな体験が移動のもつ価値の一部を代替する未来はそう遠くないでしょう。そのとき、物理的に人間が移動する価値や意味はどのように変化するのでしょうか。

今回、お話をうかがったのは、能動的で臨場感あふれる体験共有を可能にする技術「BodySharing」の社会実装を進めるH2L株式会社の玉城絵美さん。ヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)研究者からの“問いかけ”とは?

玉城 絵美

1984年、沖縄県出身。H2L株式会社の創業者・CEO/琉球大学工学部教授/東京大学大学院工学系研究科教授。琉球大学工学部情報工学科を卒業したのち、筑波大学大学院システム情報工学研究科修士課程を修了。東京大学大学院学際情報学府で暦本純一に師事、博士課程修了。2012年にH2L株式会社を創業し、BodySharingの社会実装を進める。著書に『BODY SHARING 身体の制約なき未来』など。

固有感覚のデジタル化で体験の共有を可能に

――玉城さんが研究されている「BodySharing」について、まずはその定義を教えてください。

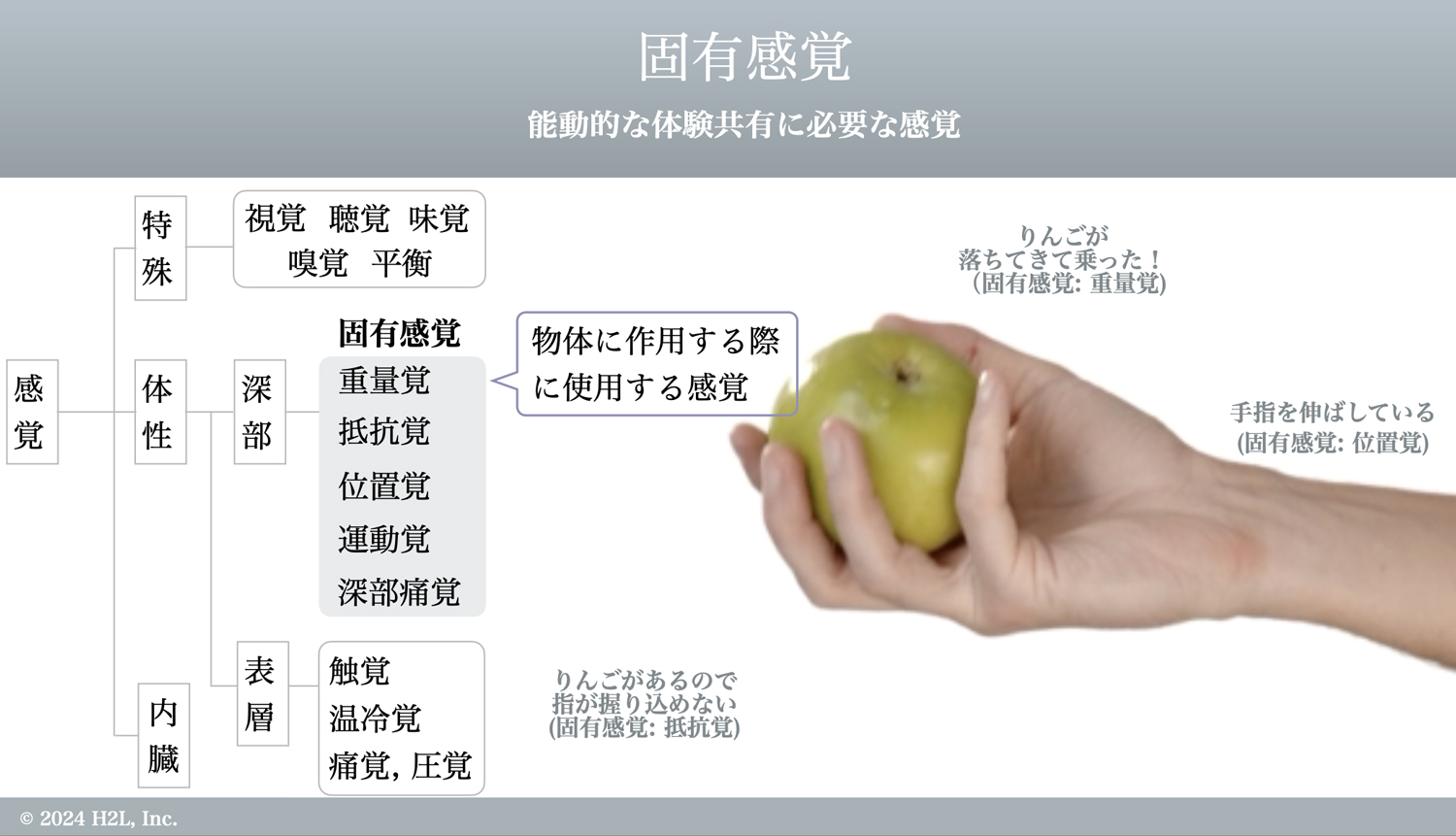

体の位置や動きを感じる感覚である「固有感覚」をデジタル化することで、能動的な体験共有を可能にする技術です。人間の感覚には、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の「五感」だけでなく、20以上の多様な感覚があると言われています。そのうちの一種で、主に物体に作用するのが「固有感覚」です。

体験の共有には固有感覚が重要

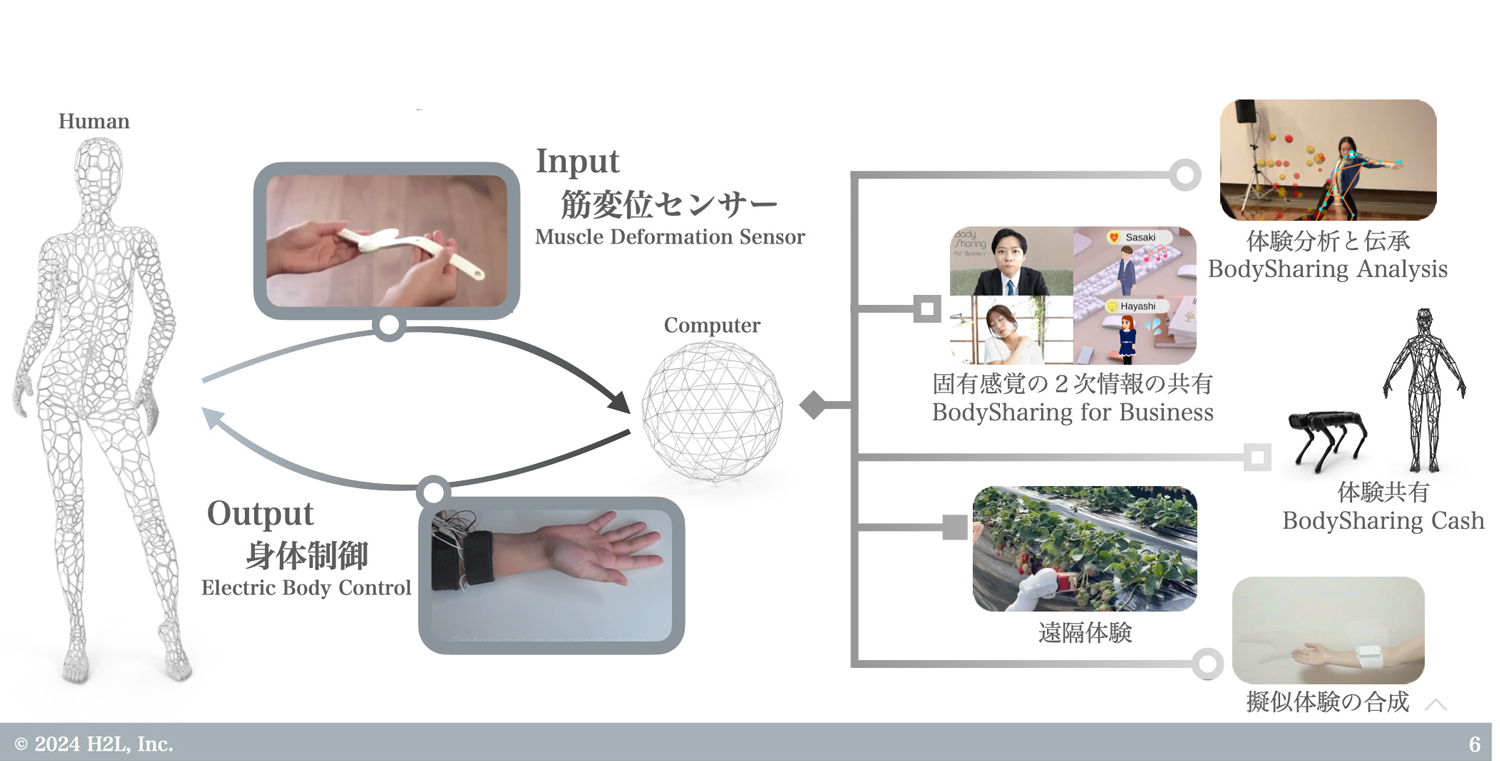

普段、人間は主に言語情報や視聴覚情報を通じて体験を伝え合っていますが、私たちは固有感覚を共有可能なものにしようとしています。体験をコンピューターに入力し、それを人間やロボット、メタバース上のアバターに出力することで、人間と人間、さらには人間とロボットなどとの間で体験共有ができるようになる。こうした「体験共有」がBodySharingです。この技術を用いることで、遠隔地にいる人とも、隣にいる人とも、体験を共有することができます。

――固有感覚のデジタル化をどのように実現したのですか。

筋肉の膨らみを光で検出する「筋変位センサー」を開発しました。従来用いられていた筋電センサーはノイズに弱いという欠点があったのですが、筋電センサーの代わりに筋変位センサーを利用することで、日常生活の中で気軽に筋肉の状態を測定することができるようになったのです。筋肉の状態からは肉体疲労や緊張の度合いといった固有感覚の二次情報が得られます。また、固有感覚をコンピューターから筋肉に出力する身体制御のアクチュエーターも新たに開発しました。

BodySharing Technology

「ランダムかつカオスな現象」はリアルでしか味わえない

――遠隔地にいる他者やロボットと体験を共有できるようになるのですね。バーチャルな体験が普及したとき、これまでの物理的な移動はどのように変化していくのでしょうか。

バーチャルとリアルは、どちらか片面でしか存在できないわけではありません。例えば、いま私はバーチャル空間にいてアバターの姿で取材を受けていますが、リアル空間では飼っている文鳥が左手に乗って、歌ったりダンスをしたりしています。

このようにバーチャルとリアルの両面で存在すると、バーチャルでは空間的な制約から解放される一方で、リアルではバーチャルで発生し得ない「ランダムかつカオスな現象」を体験できます。

アバターでオンライン取材を受ける玉城さんの背後では文鳥がさえずっていた

――リアル空間では偶発性の高いことが起きるのですね。

そうですね。今回の取材のように、規則性のあるバーチャルの体験は身体を移動させないリモートで実現できますし、将来的にはロボットなどを使った遠隔での体験共有もできるようになります。

とはいえ、例えばサーフィンをするとき、リアル空間でないと体験できないことがあります。意外と波が低かったり、珍しい魚に出会ったり、砂浜でご飯をトンビに取られるなんていうハプニングもあるでしょう。そういうランダムかつカオスな体験は、バーチャルでは味わえません。

ですから、今後、物理的な移動がなくなることはなく、バーチャルとリアルを掛け合わせる方向に進むと考えられます。例えば、海に向かうクルマの中にいながらバーチャル空間内でサーフィンの練習をして、現地の波の高さに自分のコンディションをあわせつつ、到着したら何か想定外のことが起こる。このようにバーチャルの体験とリアルの体験を掛け合わせることで、移動体験が豊かに変わっていくのが理想だと思っています。

――リアル空間での体験に、人はより偶発性を求めるようになるのでしょうか。

私たちが生きている世界のすべてをモデル化することはできません。しかし、人類は、偶発性を感じさせる、ランダムかつカオスに見える自然現象を知ることによって、進化し、知恵を身につけてきました。

もちろん、実際にはランダムでもカオスでもありませんが、いまだ発見されていない自然現象を理解することが豊かな体験につながり、それが人生の一部となり、最終的に人類の知恵となると考えています。そのような解明しきれないリアル空間を、バーチャル空間に完全に移植することは難しい。したがってリアルの存在意義はつねにあり続けるでしょう。物理的な移動がなくなることはないと考えます。

クルマがリアルとバーチャルをつなぐインターフェースに

――クルマの役割はどう変わるのでしょうか。

これからのクルマは、デバイスやインターフェースとしての役割が大きく問われるようになるでしょう。すでにインターネットに接続されてテレビが見られる状況ですが、BodySharingを使ったり、カーシートに環境型のインターフェースを設置してウェアラブルデバイスのような機能をもたせたりすることで、リアル空間とバーチャル空間とを接続する役割も期待されます。

つまり、クルマでの移動自体がリアルとバーチャルを融合させる接合点になるかもしれないのです。そうなると、クルマの中が教育やスポーツ、観光、農作業に活用されることも考えられます。さらに今後、通信技術が発展して6G、さらには7Gのような高速通信が実現すれば、宇宙通信でも遅延が少なくなるでしょう。将来的には、車内で移動しながら宇宙で作業することも可能になるかもしれません。

――具体的にクルマのインターフェースはどんな方向に進化していくべきでしょうか。

自分が操作してフィードバックが返ってくる状態を閉回路といいますが、これが発生することで人間は嬉しい気持ちになります。例えば、アクセルペダルを踏むとクルマがギュゥンと進むように、自分の動きに対して大きな刺激が返ってくると嬉しいですよね。このような作用と反作用の最適なバランスがどこにあるのかを、これからの研究開発で見つけていく必要があるでしょう。

新しいルールを作ると、差がはっきりして製品を売りやすくなる

――ここからは社会実装について伺っていきます。未来の社会でBodySharingを運用することを見据えて、現在取り組まれていることを教えてください。

現在、私たちはBodySharingの国際標準化を前提とした研究開発を進めています。例えば、人間の身体に体験を共有する際に「この分解能なら酔いません」、「何歳以上なら発達に影響はありません」といった安全性の評価基準や、「この基準でここまで達していれば観光に使えます」、「ここまで達していればスポーツに使えます」といった競争的な評価基準のエビデンスを作っています。

国際標準化を達成するためには、自社だけではなく様々な団体の協力を得て調査や研究開発、エビデンス作りに取り組む必要があります。現在、BodySharingのエビデンス作りには企業や大学など6団体が参加しており、国家プロジェクトであるSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)でも、他社や他のコンソーシアムと協力してバーチャルとリアルをつなげるさまざまな研究を進めています。

――BodySharingの社会実装にあたり、どのようなリスクを想定しているのでしょうか。

わかりやすい問題のひとつは「没入感が高すぎる」という点です。自分と他者の区別ができなくなる、遠隔地にあるロボットを操作して器物破損をする、さらに他の人を傷つけてしまう恐れもあります。

例えば、4人がBodySharingをしている空間で、1人だけBodySharingをしない状態になったとします。その人が誰かの財布を盗んでも、BodySharingをしている3人は気づくことができないでしょう。BodySharingは歩きスマホの何百倍も身体主体感や身体所有感があるので、財布を盗まれても気づけないのです。このようなことが起きないよう、BodySharingにはルールが必要です。例えば、1日の使用時間制限や、地区ごとにBodySharingできる人数を定めた流出制限を設けて安全に運用することが重要になります。

――実証と開発の両輪で進めていくのですね。

ルールを決めるためのエビデンスを作ることが昔より多くなりましたね。でも、ルールを作ると「売りやすくなる」という“良いこと”があります。ルールを作ることで、良いものが良いものだと明確になるのです。

例えば最近では、空調メーカーのダイキンが、電力消費や冷媒に関する規制や政策作りをリードしています。これはダイキン自身が国際ルールを決めることで国際標準化を味方につけ、同社のエアコンを世界に導入しやすくした成功事例です。日本には良いものを作っている会社がたくさんあるので、国際標準でエビデンスやガイドラインを作っていけるといいですよね。

――BodySharingが社会実装された未来に、私たち人間とクルマの関係性はどのように変化すると考えていますか。

クルマと人間がBodySharingしている未来を前提としてリアル空間でしかあり得ないランダムかつカオスな体験をもっと味わえるようになってほしいですね。走行中に珍しい鳥がいたら見つけて通知で教えてくれるような、バーチャルでは発生しえない面白い体験がしたいです。リアルで起きたことをバーチャルに反映し、リアルとバーチャルの両面が面白くなっていけば、私たちはより多様な体験ができるようになります。そうしたら、人類はさらに進化し、新しい知恵を生み出すかもしれません。

〈玉城絵美さんからの問いかけ〉

「ランダムかつカオスな刺激を人に与えてくれるクルマの可能性を思い描いてみませんか?」