2024.7.4

心身の状態が可視化されたら、モビリティとの関係はどう変化する?好奇心で広げる多機能ファイバの可能性

なぜ人は緊張すると汗をかくのか、なぜドライブは気分転換になるのか。人間の脳の働きや、それに紐づく生理現象には、まだ解明されていないことがたくさんあります。もしも脳が発するさまざまな信号の仕組みが解き明かされ、自身の心身の状態をモニタリングできるようになったら、どのような未来が訪れるのでしょうか。また、そのとき人間とモビリティの関係性は、どのように変化しうるのでしょうか。

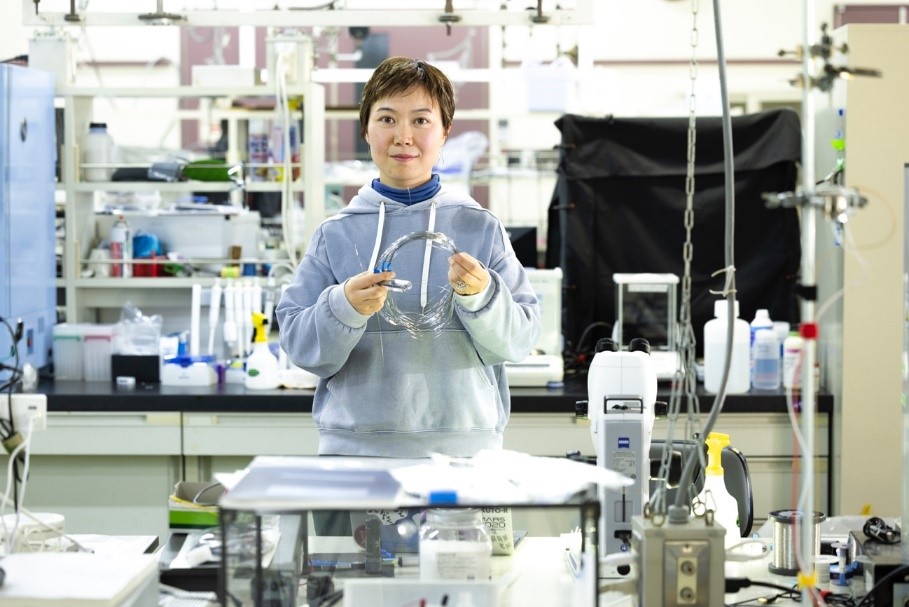

今回、お話を伺ったのは、正確な計測が難しいとされてきた脳の多様な信号をセンシング可能にする「多機能ファイバ」の開発者である東北大学の郭媛元先生。工学的アプローチから複雑な脳機能を解明し、心身の健康維持に役立てることを志す研究者からの“問いかけ”とは?

郭 媛元

東北大学 学際科学フロンティア研究所 准教授。中国電子科技大学から東北大学工学研究科で電子工学を専攻。自身が開発したバイオセンサーを生体の測定に応用すべく、同医工学研究科に進学する。マサチューセッツ工科大学(MIT)やバージニア工科大学への留学を経て、脳活動を測定する「多機能ファイバ」を開発。脳と身体が発するさまざまな生体信号の測定により、心身の健康のメカニズムの解明に挑んでいる。

医療からファッションまで 生体センシングの可能性を拡大する「多機能ファイバ」

――郭先生は、光ファイバの製造に用いられている熱延伸技術を応用した「多機能ファイバ」を開発されたと伺いました。多機能ファイバとはどのようなものなのでしょうか?

私が開発した多機能ファイバは電極、微小流路、バイオセンサなどさまざまな機能がごく細い一本のファイバに詰まっているので、複数の信号を同時に計測することができます。例えば脳波は電気信号ですが、脳内の細胞間コミュニケーションを担っているのは化学信号で、従来は別々に計測する必要がありました。

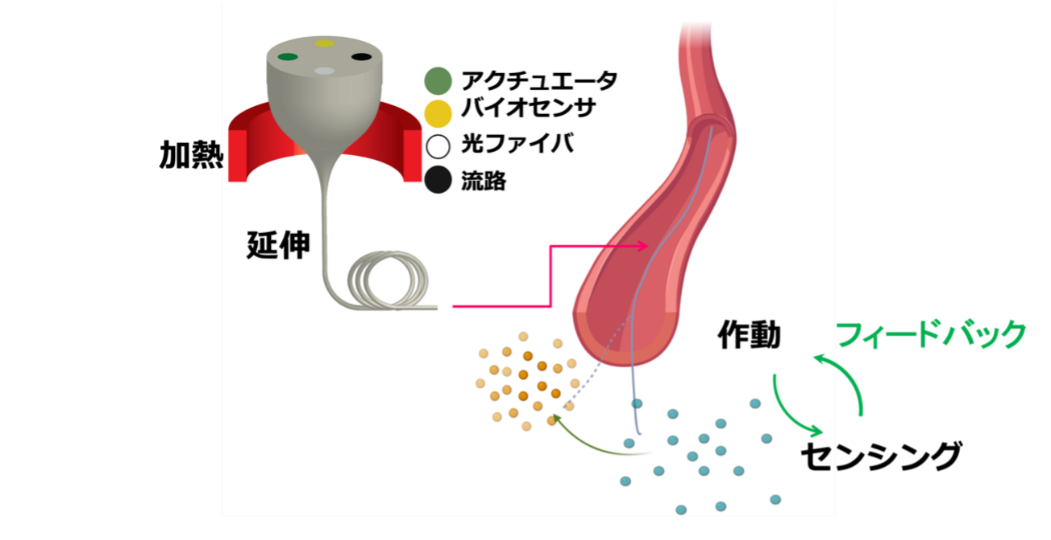

ファイバの先端だけでなく側面にもセンサをつけて、衣服に織り込むことで、汗などの多様な生体信号を収集できるようにする研究も進めています。ファイバ内の微小流路を利用して、ごく少ない液体量でもパラメータを測定できる分析技術や、形状記憶合金ワイヤを用いたアクチュエータ機能も開発しました。これは今、医療現場でニーズが高まっている医療用カテーテルにも応用が期待できる技術です。

多機能ファイバの作り方は、「金太郎あめ」と似ています。柔らかいポリマー繊維の中に電極や微小流路、センサやワイヤなど、測定や操作に必要な構造や機能を入れて、加熱しながら延伸すると、その構造や機能を維持したまま、直径数百マイクロメートルという極細のファイバを大量に作り出すことができるのです。

画像出典:東北大学 プレスリリース

――従来用いられていた生体信号のセンシング技術に対して、多機能ファイバを用いたセンシングにはどのような利点があるのでしょうか?

従来の技術としては、体内埋込型神経電極や生体の仕組みを利用したバイオセンサなどが挙げられます。これらは多機能性を実現しようとすると、電気、化学、光などのさまざまなセンサ機能を集積する加工が困難になるという課題を抱えていました。これは、センシングだけでなく薬剤の投入などに使われる医療用カテーテルをはじめとしたアクチュエーション(作動)技術も同様です。それらは基本的に生体に使用するものなのに、素材のシリコンや金属が硬くて、生体に優しくないという点も問題でした。

私たちはそれらを一挙に解決するために、光通信用の光ファイバを製作する熱延伸技術を改良し、さまざまな機能を集積できるファイバセンサを独自に開発したのです。素材を柔らかくて軽いポリマーに変更したことで、生体損傷のリスクを軽減し、装着時の違和感も減らせています。

――すでに、スマートウォッチをはじめとして、さまざまなウェアラブルセンサーが一般に普及しています。それらにはない利点などはありますか?

おっしゃるとおり、体外のセンシングに関しては、スマートウォッチや、薄くて柔らかい素材に電子回路を印刷して皮膚に貼るといったウェアラブル技術も開発されています。手軽な一方で、これらの方法では私たちが意識して身に着けなければいけないこと、身体に触れる面積がわずかで読み取れる生体信号が限られることが弱点となります。

一方、多機能ファイバを衣服に織り込んで着用すれば、センサを意識することなく高い精度で全身から生体信号を収集できるんです。毎日身につけるファッションとテクノロジーを融合させて、さりげなく人々の健康に貢献できるところも、多機能ファイバならではの強みでしょう。

多機能ファイバ・テキスタイルを織り込んだ衣服

脳、身体、環境の統合的なデータからストレスを可視化したい

――多機能ファイバは、すでに脳のメカニズムの解明に向けて活用されているそうですが、郭先生は脳のどのような仕組みに注目されていますか?

私自身が強く興味をもっているのは、うつ病や不安症といった精神疾患です。競争が激しい現代社会において、精神疾患に悩んでいる人が増えていますが、未だ脳科学に基づく正確な診断や治療法は確立されていません。私は多機能ファイバの技術を脳機能の解明、とりわけ精神疾患の病理解明に役立てたいと思っています。

――脳以外にはどんな応用先を視野に入れているのでしょうか?

多機能ファイバは身体の中(=脳)と外を横断できる技術です。これから脳だけでなく、汗に含まれるストレスマーカーなど、身体の外に発せられるストレス信号も計測したいと考えています。自分でも意識しないうちに溜まっていくストレスを、無意識の段階で計測できるようにするんです。もし自覚する前にセンシングして注意喚起ができれば、自身でも事前対策ができますよね。

いずれ、脳と身体のインタラクションも調べられるようになるでしょう。さらには環境因子なども測定できるので、どのような状況でストレスを感じているのか、脳、身体、環境の全部のデータからわかってくると思います。今はまだ別々で取り組んでいますが、将来的にはひとつのテーマにしていきたいです。

――どういう環境ならストレスを感じないかといったことも、わかるようになるのでしょうか?

そう思います。例えばオフィスなどの環境もストレスに大きく影響しているはずです。身体から発せられる生体信号と室内環境を掛け合わせて測定すれば、オフィス内のさまざまな要素が、自分の気持ちやストレスに影響していることがわかるでしょう。

オープンな技術提供によって別の可能性を広げていく

――先生は自身が開発された多機能ファイバを、脳科学分野に止まらず幅広い分野に技術提供されているそうですね。

私は自分が開発している技術をすごくおもしろいものだと思っているし、絶対的な自信をもっているんです。メリットのある技術だから広めていきたいですし、そのうえで誰かの役に立って、社会的にインパクトをもたらすものになれば、とてもうれしいことだと思います。

幸いにもさまざまな分野の先生方や企業さまが多機能ファイバに興味をもってくださり、応用できるか試してくださっています。たくさんの分野の先生と交流すれば、私もそれだけ多様な知識を吸収できますし、視野が広がります。そういう広がりのなかで、ウェアラブル化や微小流路を使った生体分析技術といった新しい研究テーマへと発展してきています。これはすごくありがたいことですね。

――技術の応用範囲を広げるために、自ら積極的に発信されているのでしょうか?

そうですね。そもそも私は工学の出身で、脳科学は専門外です。ですが、先ほどお話しした精神疾患の例のように、脳の仕組みや働きにすごく興味がありました。そこで私たちのコア技術である多機能ファイバをどのように活用していきたいかを考えて、まず脳科学の先生方にアプローチしたんです。その中に興味をもってくださる先生がいて、今につながっています。

自分から積極的にアプローチしないと、向こうも振り向いてはくれません。自分が興味をもっていてすごく知りたいと思っていれば、その強い思いは必ず周りに伝わっていきます。自分も知りたいから一緒に解明していこう、と言ってくれる共同研究者が必ず現れる。実際に私の周りには、学生さんも含めて同じような考え方の人が集まってきています。

――好奇心が活動の源になっているんですね。でも、お忙しいなかであれもこれもは難しいのでは? 好奇心の優先順位は、どのようにマネジメントされているのですか。

ありがたいことなのですが、最近では多くの共同研究を提案いただいて、全部は受け入れられなくなってきています。選択する際の基準は自分だけでなく、一緒に研究している学生さんが興味をもてるか、おもしろいと思えるかを大切にしています。

私が今の環境を楽しいと感じるのは、自分がやりたいことをやっているからです。大学でも企業でも、自分の好奇心に蓋をせずに知りたいこと、やりたいことができていることが大切だと思うので、研究テーマをセッティングするときも、学生さんがやりたいことをやってもらっています。自分の好奇心が強ければ、それがチームに伝播してチームの好奇心になっていくし、好奇心から進むべき方向性も見えてくると思っています。

運転手のコンディションをセンシングできれば自動車の安全性が高まる?

――身体の内外で生体信号をセンシングできる技術は、モビリティ分野にどう応用できると思われますか?

最初に思いついたアイデアは安全運転への活用です。運転者の認知や判断のスピードは、モビリティの安全性にとってものすごく大切ですよね。例えば今日、私が運転しても大丈夫なコンディションかどうかを、生体信号に基づく脳の活動データから判断できれば、それは皆が納得する客観的な基準になるのではないでしょうか。特にこれから高齢の運転者が増えていくなかで、運転に適したコンディションかどうかを事前に判断できればいいですよね。

また、運転中に衣服から運転者の健康状態をリアルタイムで計測できれば、心拍停止など緊急事態のときに、その情報を自動車のシステムに伝えて、自動車を自動停止するといったこともできるかもしれません。自分のためだけでなく周りのためにもなる、より安全なモビリティの実現につながると思います。

私自身も自動車を運転しますが、モビリティはこの社会において、すごく重要な役割を果たしていると思っています。モビリティが普及して人と人との距離が近くなったおかげで、昔だったら会えなかった人や、知らない文化にも触れることができる。人と人との交流によって私たちの視野もどんどん広がっているので、そのモビリティの発展に私たちの多機能ファイバが貢献できれば、すごくうれしいですね。

――今後、特に注力したい分野や領域はありますか? 先生が今もっとも好奇心を向けている先を教えてください。

今私が取り組みたいと思っているのはフェムテックです。ひとりの女性として、働きながら活躍している女性の健康管理をサポートしたい。そういう分野に貢献できる技術を、これから開発していきたいなと思っています。

多機能ファイバでさまざまな生体信号を計測して、女性ならではの不調や病気の改善、妊娠のために役立てたい。また、ファイバの中には加熱などのアクチュエーションができる機能も入れられるので、将来的には冷えなどに対応できる衣服の開発もしたいです。

〈郭先生からの問いかけ〉

「あなたからあふれ出る好奇心が、向かう先はどこですか?」