2022.10.5

将来の社会・

生活者の価値観に関する洞察

ビジョン駆動型ストーリーラインワークショップ

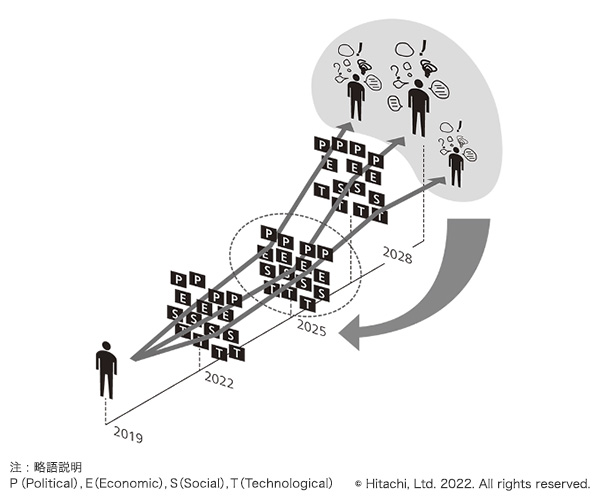

ビジョン駆動型ストーリーラインとは、ビジョンを描き、そこに到達する道筋の仮説を記述したものです。これからの社会において、人々の考え方や行動についての「あるかもしれない」変化と、それを引き起こす環境要因について示していくバックキャスティングの思考法です。

ビジョン駆動型ストーリーラインを実践している株式会社 日立製作所 研究開発グループ 社会イノベーション協創センタのみなさんと日産自動車株式会社 総合研究所 研究企画部のメンバーで、将来の社会・生活者の価値観の洞察を行い、4つのストーリーを作りました。これらはワークショップを通して、主観的な意見を交わすことによって出来上がったもので、確かな未来を示すものではありません。客観的なアプローチでは得られない視点を獲得し、不確実な未来への視野を広げたいという思いでまとめたものです。

これからぽん太には、

登山を始める人の手助けをして欲しい

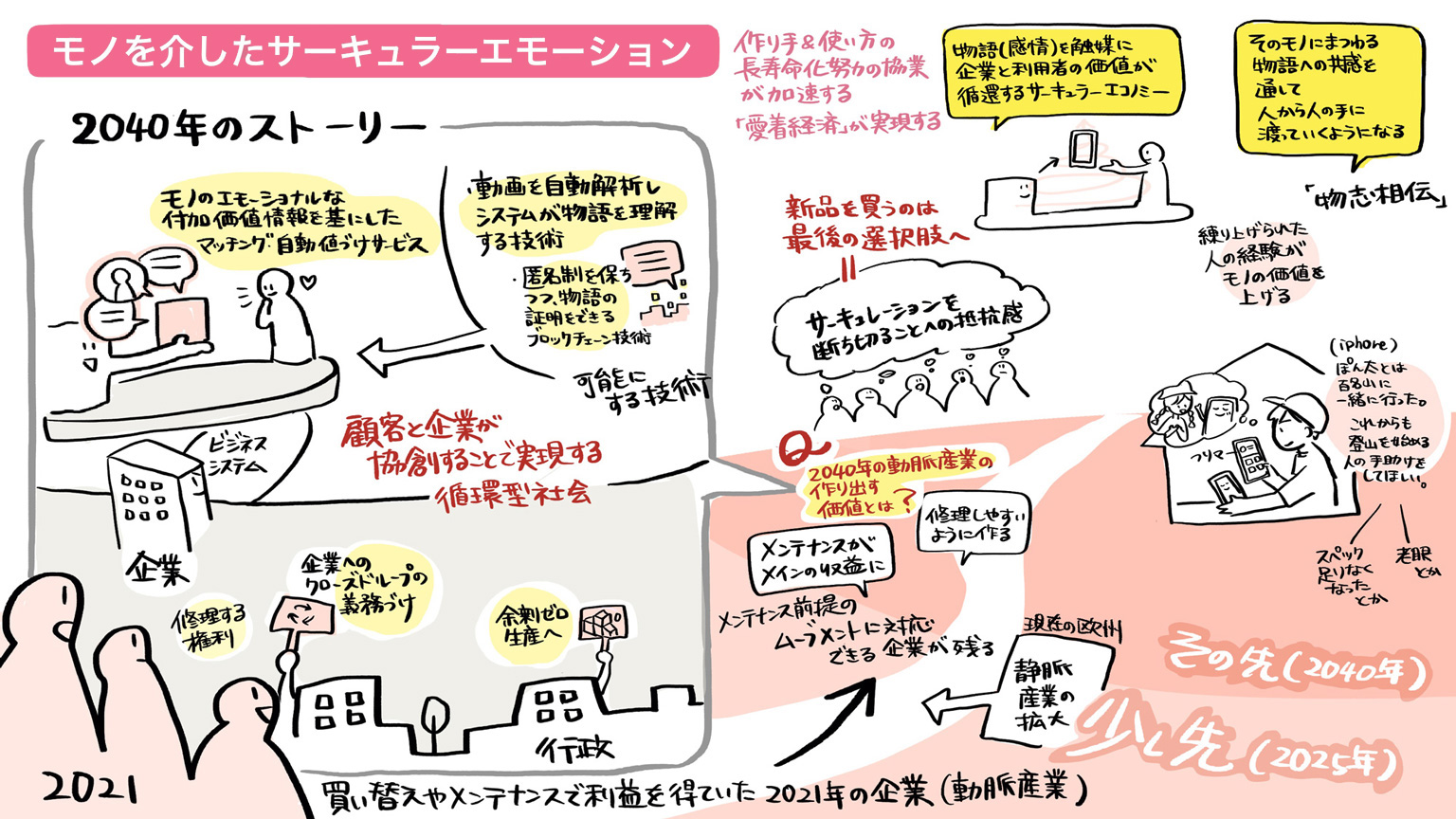

モノを介したサーキュラーエモーション

そのモノに纏わる物語への共感を通して、

人から人の手へ渡っていくようになる

少し先 「過程」の重視や、サーキュラーエコノミーのトレンドを背景に、モノを「手放したあと」に関心が向き始める。「捨てる」ことへの罪悪感をあおるキャンペーンが行われ、「修理する権利」を認める政策が広がっていく。設計時における耐久性のさらなる重視や、修理技術の向上、「修理性」記載の義務化がおこる。フリマアプリの中で表明された、各人の趣味や価値観に基づき、あげる側・もらう側のマッチング等が行えるサービスが登場する。コミュニティ内などで価値観を共有した人達の間での、使用済み品の授受が増加し、授受後の経過を知ることができるサービスが広がっていく。使用中だけでなく使用後も含めた「愛着」が媒体となり始める。

その先 環境負荷低減を謳う社会背景から、人々の心の中にサーキュレーションを断ち切ることへ抵抗感が芽生える。すなわち、「捨てる」=サーキュレーションを終わらせて、「新品を買う」=サーキュレーションを始める、ことは、最後の選択肢となってくる。革製品や時計などのクラフト製品から始まったこの動きが、徐々にデジタル製品へも拡大していく。企業へはクローズドループが義務付けられ、余剰ゼロ生産を余儀なくされる。モノの経験値・物語など、大量のエモーショナルな付加情報をもとにしたマッチング・自動値付けを行えるサービスが登場する。そこでは動画を自動解析し、システムが物語を理解するような技術や、匿名性を保ちつつ、物語を証明するブロックチェーン技術が使われる。作り手&使い手の長寿命化努力の協業が加速する「愛着経済」が実現し、所有者の趣味・価値観、モノに纏わる物語への共感を通して、人から人の手へ渡っていくようになる。

Keywords:

- サーキュラーエコノミー

- 修理する権利

- 愛着経済

- 静脈産業

- アップサイクル

海の見えるこの土地が好き

だから、別に暮らせる場所を

持っておくのは当たり前

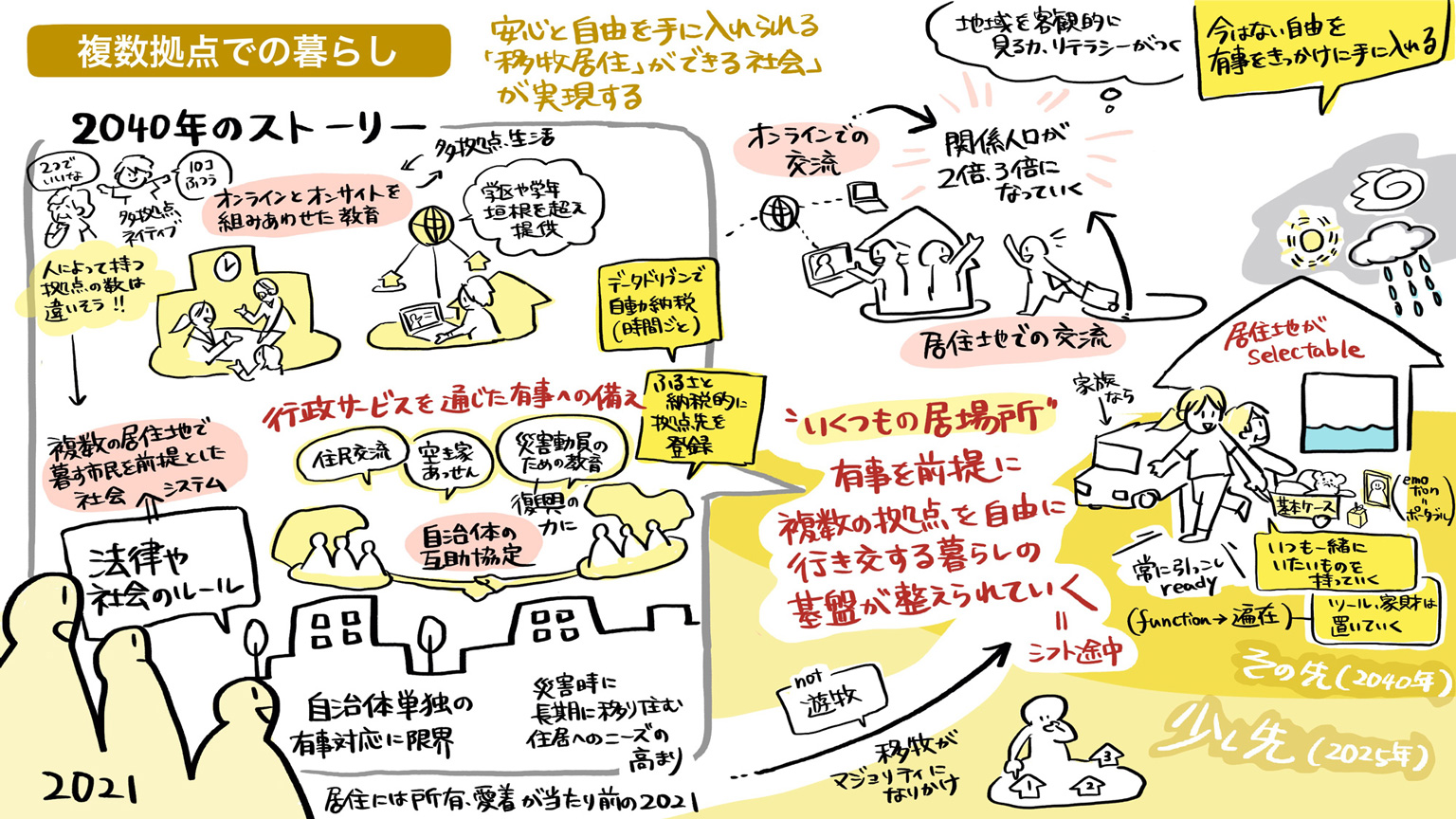

いくつもの居場所

有事を前提に、いくつもの居場所を自由に行き来しながら暮らすようになる

少し先 気候変動による異常気象の頻発、被害の激甚化を目の当たりにし、人々は気候変動を受け入れ、異常気象と共に生きていくことを意識するようになる。共有意識の高まりと、災害に強い不動産の価格上昇から、定住や持ち家へのこだわりが薄れ、複数の拠点を行き来して暮らす人々が増加する。これを受けて、複数の住居を複数の住人で共有する民間のサービスの発展・普及が進む。また、極小かつ安価な住宅や災害時にシェルターとなる住宅の建設技術が進み、人々に求められる住宅の規格も変化していく。度重なる災害において国や自治体の対応が行き届かない場面とともに、住民自らしなやかに対応しようとする事例を目の当たりにし、人々は国や自治体をあてにしない有事の対応を模索し始める。

その先 自治体は単独での有事対応に限界を感じるようになり、また、災害時の仮設住居を長期に、かつ多くの人から求められるようになったことから、近傍遠方問わず自治体間で互助協定を結ぶようになる。協定自治体は、住民同士の交流を促し、空き家を活用した第二・第三の住まいの斡旋も行う。いずれの自治体においても、災害時の動員を見据えた市民教育によって有事への備えを強化する。行政システムは複数の居住地で暮す住民を前提としてデジタルトランスフォーメーションし、学校教育をオンラインとオンサイトの組み合わせにより学区や学年の垣根を越えて提供する等、暮らしを支えている。よって、季節・意志・気分などの個々人の主観に応じ、短期・長期で複数の生活拠点を行き来しながら暮らすことが当たり前になる。

Keywords:

- 多拠点生活

- 気候変動

- 防災/減災

- 互助協定

- 関係人口

- 行政DX

- ミニマリスト

- ワークライフバランス

気づきのおかげで

学校のクラスの友達と自分から

仲直りができたよ

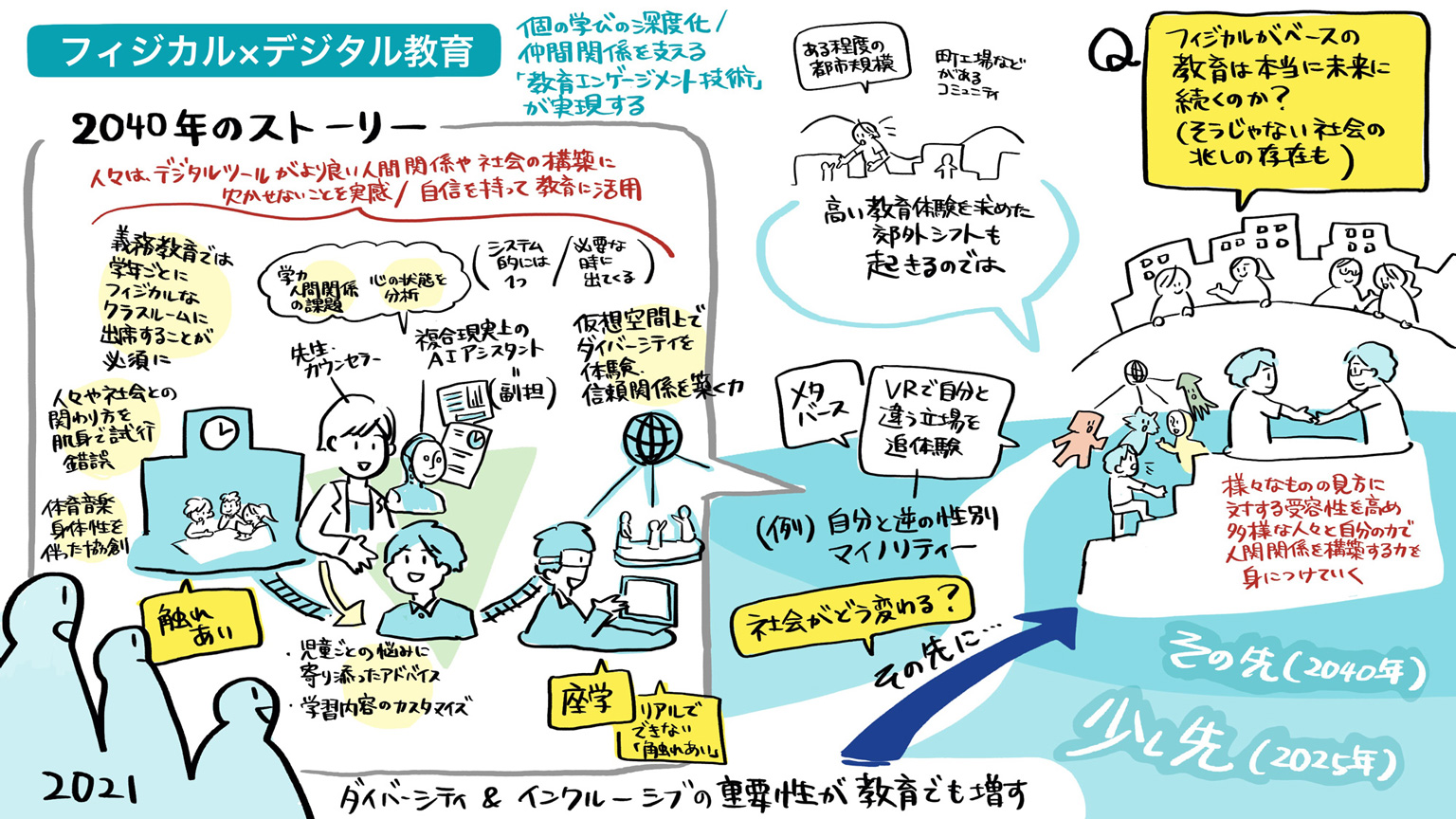

フィジカル×デジタルの学び

個人ごとのニーズに寄り添ったフィジカル×デジタルの学びにより、

多様な人々との人間関係を自ら構築する力を身につけていく

少し先

GIGAスクール構想による児童1人1台の端末と通信網の整備が軌道に乗り、義務教育の授業におけるデジタルツール・コンテンツの活用が義務付けられる。しかし、学校だけではデジタル学習への適応が困難な児童への支援が追いつかず、家庭環境・経済力などの違いによるデジタルリテラシー、ひいては学力の個人差が目立つようになる。

一方で、民間企業もオンライン学習プログラムを多数提供するようになり、全てをオンラインで運営する私立学校も出てくる。それを後押しする技術として、成績など個人情報を扱うデータセキュリティ対策、氾濫する教育コンテンツを監視するAIの導入が進む。しかし、そのような教育・学校環境でのデジタル化加速に伴う課題として、人間関係を構築する力、社会に適応する力の低下が報告されるようになる。

その先 これらの懸念を受け、児童個人ごとの学びのニーズに寄り添い、人との関係構築を支える「教育エンゲージメント技術」が実現されるようになる。義務教育の現場では、複合現実上のAIアシスタントが、児童ごとに異なる学びや成長の課題を分析・助言してくれるようになる。そのおかげで、学校の教師が、従来は難しかった個人のニーズに応じた支援を提供できるようになる。また、人間関係構築や共創を、児童が試行錯誤しながら学ぶために、学校の学級活動・音楽・図工・体育等のフィジカル主体の授業が大切だと認識されるようになる。一方で、仮想空間上で異文化を疑似的に体験し、より多様な人々と関わっていく力を磨く授業も行われる。このように、フィジカル×デジタル両輪の学びが多様性豊かな人間関係・社会につながるものとして、自信をもって活用されていく。

Keywords:

- ダイバーシティー&インクルージョン

- AIアシスタント

- AI倫理

- データセキュリティ

- EdTech

- xR

- 感覚と心理の共有

- Beyond 5G / 6G

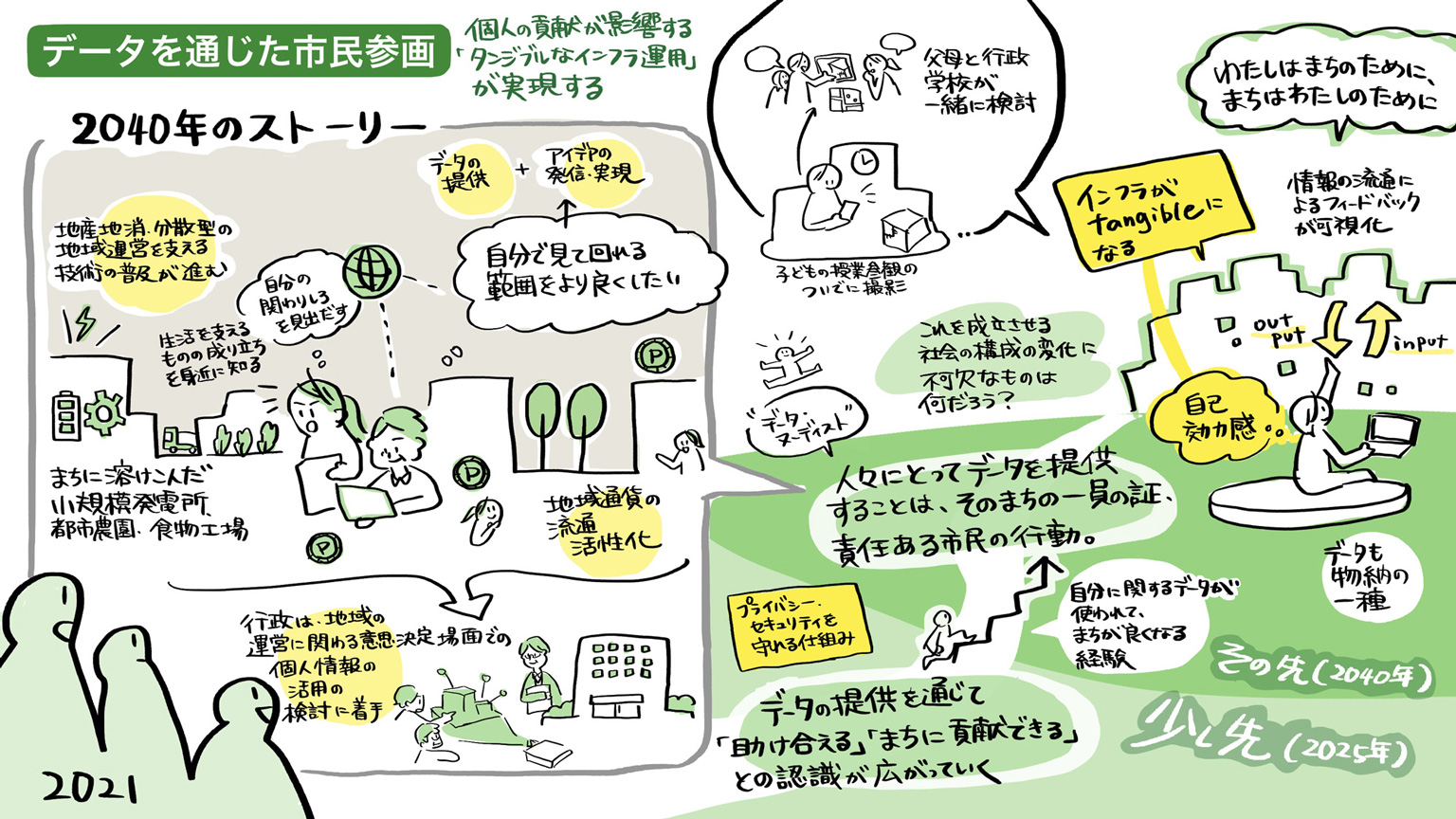

まちはわたしのために

データを通じた市民参画

データを介して人々は町の進化に直接関与する

少し先 市民自身がデジタル技術で社会課題を解決するシビックテックの経験を積み重ね、市民と企業は、まちのデジタル化を押し進めていく。例えば、人々がスマートフォンやドライブレコーダーを使って収集した情報も活用した都市のデジタルツインが全ての自治体で構築され、老朽化するインフラの故障予知・予防などに役立てられる。次第に、人々は情報の取り扱いを自分ごととして捉えるようになり、Data Free Flow with Trustのコンセプトに基づくルール作りが進む(公共性・同意性・匿名性の再定義、プライバシーに関わる調停機関の設置、情報を削除する権利の保護など)。行政は市民と積極的に協業しようと、市民の地域貢献に対する感謝を地域通貨として可視化・価値化する。総じて、ハードルが低くなったことで、人々は能動的に情報を提供し、まちのために役立てようと考えるようになる。

その先 データの提供を通じて「助け合える」「まちに貢献できる」との認識が広がっていく。同時に、まちに溶け込んだ小規模発電所や都市農園・食物工場など、地産地消・分散型の地域運営を支える技術の普及が進む。こうした技術に触れる体験から、自分で見て歩いて回れる範囲をより良くしたいという意欲が高まり、市民はデータの提供だけでなくアイデアの発信・実現を行うようになって、地域通貨の流通も活発化する。その先の姿として、行政は、地域の運営に関わる意思決定場面での個人情報活用の検討に着手する。人々にとってデータを提供することは、そのまちの一員であることの証であり、責任ある市民の行動であり、自らが暮らすまちが良くなっていく快感を伴う行為となっている。

Keywords:

- シビックテック

- まちづくり

- 行政DX

- 市民参加

- インフラ老朽化

- データ活用